Tous les dimanches, dans les colonnes d’ArchéoSF, le fameux journaliste Jean Lecoq prend la plume dans la rubrique L’œil de Lecoq !

C’est grand dommage que Figaro ne soit plus de ce monde. Derrière le vitrage en plomb de sa boutique, il se tiendrait en ce moment de passionnants propos. Car j’imagine que tout Séville ne doit rêver, depuis quelque temps, que de croisières aériennes et de voyages en Amérique par-dessus l’Océan.

Ô rencontre singulière !… Beaumarchais fut un des premiers qui crurent à l’avenir de la navigation aérienne. Le 1er fructidor an VI, il recommandait au ministre de l’Intérieur, François de Neufchâteau, un aéronaute nommé Scott, inventeur d’un ballon construit en forme de poisson, afin qu’on pût aisément le diriger dans les airs. Cette recommandation s’exprime en termes chaleureux. Beaumarchais avait la foi. Sans doute, s’il eût écrit de nos jours, n’eût-il pas hésité à faire proposer par Almaviva à Rosine de l’enlever dans le dirigeable du commandant Herrera et de l’emmener par-dessus l’Atlantique à Buenos-Ayres.

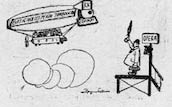

Car voici que la vieille cité andalouse va devenir le port d’attache de la grande ligne de dirigeables. Espagne-Argentine, que nos voisins de la péninsule rêvent d’établir entre l’ancien monde et le nouveau. Le commandant Herrera en exposait le projet ces jours derniers devant la société de Géographie d’Espagne :

Quatre dirigeables rigides de 135.000 mètres cubes assureront le service hebdomadaire, pour commencer. La durée du voyage sera de trois jours à l’aller et de quatre au retour — parce qu’à l’aller, les vents alizés favoriseront considérablement la marche du ballon.

Les passagers trouveront à bord de ces dirigeables un salon, une salle à manger, des cabines semblables à celles des chemins de fer nord-américains les plus modernes. Ils y jouiront de commodités identiques à celles qu’offrent les grands transatlantiques « sans plus de risques », à ce qu’assurent, du moins, les auteurs du projet…

— Voire ! dirait Panurge.

Quant au prix : six mille pesetas ! Les hidalgos d’autrefois l’eussent peut-être trouvé un peu élevé. Mais aujourd’hui !… La guerre a enrichi tant de monde en Espagne !

Quant au prix : six mille pesetas ! Les hidalgos d’autrefois l’eussent peut-être trouvé un peu élevé. Mais aujourd’hui !… La guerre a enrichi tant de monde en Espagne !

Les ballons étaient inventés que, de toutes parts, surgissaient les plus folles espérances. Lorsque Blanchard et le docteur Jefferies eurent, par un coup de chance, réussi à traverser le Pas-de-Calais en aérostat, ce fut du délire. L’empire des airs était conquis. On fit un succès fou à un petit livre dans lequel Sébastien Mercier, le pamphlétaire, imaginait l’arrivée à Paris de mandarins chinois venus par la voie aérienne dans une machine de leur invention. Les enthousiastes ne parlaient rien de moins que de se rendre en Amérique par le ballon.

Mais c’était loin, l’Amérique ; il y avait la mer, et les ballons n’étaient, et ne devaient être longtemps encore — plus d’un siècle ! — que de pauvres bulles de gaz, dépourvues de moteur et livrées sans défense aux caprices des vents. L’enthousiasme tomba vite. Il y avait beau temps qu’on ne pensait plus, ni en Europe, ni en Amérique, à franchir l’Atlantique en aérostat, lorsqu’un matin de l’été de 1838, la ville de New-York s’éveilla sous la poussière d’une nouvelle, la plue inattendue, la plus extraordinaire, la plus prodigieuse qu’on pût imaginer.

Un ballon dirigeable, le Victoria, avait passé par-dessus l’Océan. Parti du pays de Galles le samedi, à quatre heures du matin, il avait atterri le mardi, à deux heures de l’après-midi, dans l’île de Sullivan, près de Charleston. Cinq mille kilomètres en soixante-cinq heures ! Songez qu’à cette époque il n’y avait pas même de service régulier par mer entre l’Europe et l’Amérique ; la navigation à vapeur était dans l’enfance. Pour la première fois, cette même année 1838, un paquebot, le Sirius, avait réussi à se rendre, sans anicroche, de Cork (Irlande) à New-York. Le voyage avait duré trois semaines… Et, par l’air, on l’accomplissait en un peu plus de trois jours !… Je vous laisse à juger de l’émotion qui étreignit la grande cité américaine quand s’y répandit cette stupéfiante nouvelle.

Le journal qui l’annonçait — c’était le New-York Sun — l’accompagnait, d’ailleurs, des détails les plus circonstanciés. Il décrivait la merveilleuse machine aérienne, œuvre d’un ingénieur aéronaute, M. Monek Mason, nommait les passagers, parmi lesquels se trouvaient deux autres ingénieurs bien connus pour leurs travaux sur l’aéronautique, et un écrivain anglais, alors illustre, M. William Harrison Answorth, auteur de nombreux romans d’aventures. Il donnait même des extraits du livre de bord du Victoria, dans lesquels se décelait la plume experte du romancier.

Bref, l’histoire apparaissait d’une si parfaite vraisemblance que personne ne songea un seul instant à la mettre en doute.

Mais, bientôt, des nouvelles arrivèrent de Charleston, et l’on apprit qu’aucun dirigeable n’avait atterri à l’île Sullivan. Le raid du Victoria était une immense mystification. Les uns s’en indignèrent : les autres prirent le parti d’en rire. C’étaient les plus sages.

Il fallait reconnaître, au surplus, que la farce avait été mise en œuvre d’une façon supérieure. Et personne ne s’en étonna quand on sut que l’auteur n’en était autre qu’Edgar Poe, déjà connu par maints traits d’humour — Edgar Poe qui, nouvellement engagé à la rédaction du New-York Sun, avait voulu y marquer ses débuts par une fantaisie retentissante. L’humoriste, à coup sûr, avait réussi au-delà de ses espérances. Sa fantaisie était si vraisemblable dans tous ses détails, même dans ses descriptions scientifiques, qu’elle pouvait apparaître, en somme, comme une pure « anticipation » de nature à se transformer bientôt en réalité.

Il n’en fut rien cependant. Le grand voyage du Victoria, d’Europe en Amérique par les airs, eut lieu, dans le cerveau d’Edgar Poe, il y a de cela quatre-vingt-quatre ans ; et le rêve ne s’est pas encore réalisé. Il faudra se presser si l’on veut l’accomplir avant le siècle écoulé. Ce n’est pas cependant que le projet n’ait tenté les chercheurs d’aventures.

En 1896, un Français, nommé Émile Carton, annonça l’intention de traverser l’Atlantique en ballon sphérique. Il partit pour les États-Unis, où il demeura deux ans à préparer l’entreprise. Malheureusement, le grand journal américain The World, qui le subventionnait, lui coupa subitement les vivres par crainte d’un échec : et le projet tomba à l’eau.

Louis Godard, le célèbre aéronaute, le repêchait en 1901. Godard voyait presque aussi grand que les entrepreneurs espagnols d’aujourd’hui. Il voulait construire un grand aérostat, capable de contenir dix personnes et de tenir l’air pendant quarante jours, en naviguant à faible hauteur au moyen de flotteurs et de déviateurs. Faute d’argent, l’entreprise sombra la précédente.

Deux ans plus tard, l’Aéronautique Belge lança un nouveau projet signé Berget, Capazza et Elisée Reclus. Il s’agissait de partir de la pointe sud-ouest de l’Europe pour aller atterrir en trois ou quatre jours au plus, à l’île de la Trinidad. Aucun essai de réalisation.

Enfin, au mois de mai 1910, deux champions suisses d’aéronautique devaient partir en dirigeable de Ténériffe pour New-York. Ils ne partirent jamais.

Cinq mois plus tard se produisit la seule et unique tentative réelle de traversée de l’Atlantique qui ait jamais été faite en ballon dirigeable : celle de Wellman.

Ce Wellman était un type dans le genre des héros de Jules Verne. Journaliste, grand amateur de voyages, il excellait dans l’entreprise de ces aventures mi-scientifiques, mi-romanesques qui, à l’heure où on les conçoit, paraissent à peu près irréalisables et seront, quelques années plus tard, parfaitement raisonnables et normales. Tout à fait l’homme des « anticipations ».

Walter Wellman commença par organiser de grandes expéditions aéronautiques au Spitzburg, afin d’atteindre le pôle Nord en ballon. Deux fois, il échoua.

C’est alors que, pour satisfaire son besoin d’aventures, et peut-être aussi pour se faire la main en vue d’autres tentatives vers le pôle, il eut l’idée de tenter la traversée de l’Atlantique en dirigeable.

Son ballon, l’America, avait 68 m, 50 de longueur et un diamètre de près de 16 m, deux moteurs de 80 chevaux et une petite machine de secours de 10 chevaux. Un équilibreur, remplaçant le guide-rope et plongeant dans la mer, devait maintenir le ballon à une hauteur d’une soixantaine de mètres environ.

Il n’en advint rien de bon.

Le ballon, parti d’Atlantic-City, ne tarda pas à être pris dans un cyclone qui le détourna de sa route. Pendant soixante-neuf heures, il fut le jouet des vents. Emporté à la dérive, l’America risquait d’entraîner dans sa perte tout son équipage. Heureusement, grâce aux appels de son appareil de télégraphie sans fil, il put signaler sa détresse à un navire, le Trent, qui se trouvait près des Bermudes et accourut à son secours.

Wellman avait eu la précaution de suspendre au-dessous de la nacelle un canot de sauvetage de 8 mètres de long, capable de donner asile à tout l’équipage. Le dirigeable fut amené le plus près possible de la mer, le canot mis à flot, chacun y prit place ; et les amarres furent rompues. Le ballon, délesté, fit un bond formidable dans l’atmosphère… « Nous le vîmes partir sans le moindre regret », écrivit Wellman dans son rapport.

Le Trent, à toute vitesse, arrivait du fond de l’horizon, il recueillit les naufragés.

Après soixante-neuf heures de navigation aérienne, les passagers de l’America furent retrouvés à 450 milles de leur point de départ. Ils avaient positivement erré dans les airs ; et, pas un instant, ils n’avaient dû avoir la plus mince espérance de voir leur folle entreprise triompher.

Tel fut le sort de l’unique tentative de traversée de l’Atlantique en ballon dirigeable. Il n’y a pas là, certes, de quoi encourager les imitateurs.

Sans doute, on nous dira que le projet de Wellman manquait totalement d’études et de préparation. De La Vaulx et Blériot le taxaient de folie ; et Blanchet, trois fois vainqueur du prix de l’Aéro-Club, aviateur et pilote de dirigeable, disait : « C’est une mauvaise plaisanterie ».

On nous dira encore que la science aéronautique a fait, depuis douze ans, des progrès qui peuvent jusqu’à un certain point, justifier chez les partisans du dirigeable l’espoir de réussir là où naguère Wellman échoua si piteusement.

Il est vrai que nous avons le dirigeable rigide aux moteurs puissants. Mais nous avons vu les zeppelins à l’œuvre pendant la guerre, nous en avons même vu quelques-uns s’égailler dans le ciel de France et s’en aller à la dérive, sous l’effort d’un vent qui n’avait rien d’excessif, échouer presque aux portes de Marseille.

Il est vrai que nous avons le dirigeable rigide aux moteurs puissants. Mais nous avons vu les zeppelins à l’œuvre pendant la guerre, nous en avons même vu quelques-uns s’égailler dans le ciel de France et s’en aller à la dérive, sous l’effort d’un vent qui n’avait rien d’excessif, échouer presque aux portes de Marseille.

Est-ce que tous ces souvenirs sont très engageants pour les hardis Espagnols qui rêvent de franchir l’Atlantique en dirigeable une fois par semaine et d’organiser un service régulier de Séville à Buenos-Ayres ?… Ils ne le seront pas, à coup sûr, pour les passagers.

Souhaitons bonne chance et bon vent aux dirigeables de Séville — si jamais ils prennent l’air — mais jusqu’à preuve du contraire, tenons-nous-en à l’opinion du vieux Nadar : « L’avenir est plus lourd que l’air ».

Si l’on va d’Europe en Amérique à travers les airs, c’est par avion qu’on ira.

—

Jean LECOQ

Le Petit Journal illustré, 9 avril 1922

Illustration tirée de L’Assiette au beurre n°37 : À nous l’espace ! dessin de Guillaume