Mesdames, messieurs, chers amis,

En ce pâle jour de décembre de l’an de grâce 2000, vous m’avez présenté tant de témoignages d’une touchante sympathie, à l’occasion de mon quatre-vingt-dixième anniversaire, que je ne sais comment vous en exprimer ma gratitude.

Permettez-moi d’oublier pour quelques instants mon âge avancé, et de me rajeunir devant vous d’un demi-siècle en évoquant des souvenirs de ma quarantième année, non pas des souvenirs qui me concernent personnellement, mais de ce qui s’est passé dans le monde à ce moment-là de ma vie, dans cette année 1950 qui, au milieu des progrès effarants de l’heure actuelle, demeure pour moi le « bon vieux temps ».

1950, à cette époque, les maisons se composaient encore d’étages superposés hors de terre, avec trois étages de caves ; dans la cave inférieure étaient logés les pianos d’exercice, assez rares déjà, les gramophones trop puissants, les chiens et les forges.

Tous les toits étaient plats, pour l’atterrissage des avions. Sur les toits aussi s’ouvraient les portes cochères ; on n’entrait plus par le rez-de-chaussée.

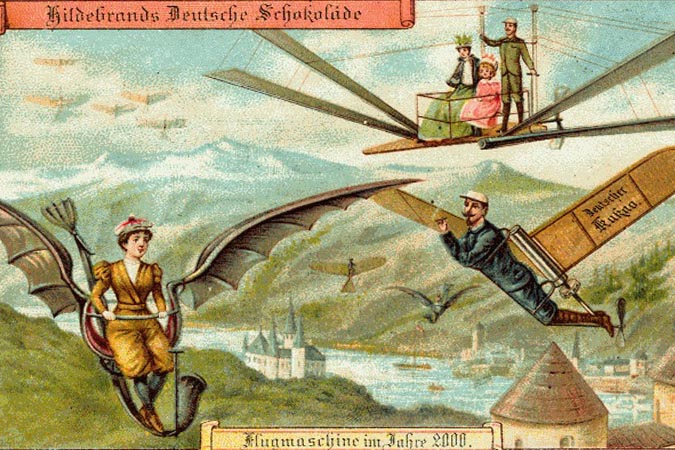

Chaque ville avait son usine centrale de chauffage et sa cuisine centrale. Partant, plus d’incendies, plus de pompiers. Vous tourniez un robinet : votre immeuble se chauffait instantanément, grâce au tuyau d’amenée. Un tube pneumatique vous servait en un clin d’œil les mets commandés par téléphone, et la note s’en réglait chaque mois à la caisse municipale. Les cuisiniers centraux étaient en général excellents ; si l’un d’eux, parfois, avait une sympathie prononcée pour l’ail et en fourrait partout, la ville, en compensation, était débarrassée de mouches. Sous la calotte des cieux, on circulait surtout en avions. D’ailleurs, grâce à la découverte toute récente d’un carburant concentré, l’« oléol », chacun avait à son usage une « avette », appareil ultra-léger, dont les ailes s’attachaient aux épaules, avec le petit moteur d’aluminium entre deux et l’hélice au bas du dos. Ces ailes d’avettes, fort élégantes, et de couleurs vives, donnaient aux jeunes filles et aux dames, qui sillonnaient l’air, l’apparence d’essaims de libellules ou d’oiseaux-mouches. Le vol des hommes, plus lourds, cela va de soi, rappelait vaguement celui des hannetons. Les grands magasins, autogires, planaient lentement à la hauteur des toits ; ils étaient pris d’assaut par des files d’avettes, telles des abeilles rentrant à la ruche.

Le sol des rues et des places, couvert d’une herbe abondante, servait de pâturage aux bestiaux, dont les clochettes tintaient agréablement pendant le jour : on ouatait leur battant pour la nuit.

Les autos buvaient l’espace, sans limite de vitesse, dans des autostrades souterraines. Quand deux d’entre-elles se rencontraient, celles qui suivaient dans chaque sens venaient s’écrabouiller sur les premières. On en compta un jour plus de 75 dans une seule marmelade ; l’amas de toutes ces benzines fit explosion, creva la voûte, fricassa un bois et fit croire à l’éruption d’un nouveau volcan.

Le grand chic, pour les messieurs, consistait à fumer des cigarettes confectionnées avec des manuscrits précieux, autographes de Dante, Shakespeare et d’autres ; le prix en était vertigineux, mais donnait lieu à une florissante industrie de faux. Quant aux dames, leurs robes, atteintes de consomption depuis le traité de Versailles, avaient complètement disparu en 1950. Elles se vêtaient maintenant d’un maillot. Les journaux illustrés de l’époque ne nous en ont conservé que des caricatures, mais en réalité ce costume était des plus seyants, dès que l’on s’y fut habitué, c’est-à-dire au bout de quelques mois. De somptueuses broderies en couleur, représentant tantôt des armoiries de famille, tantôt des oiseaux de paradis ou des scènes champêtres de Ruysdaël et de Corot, les décoraient, remplaçant avantageusement les tatouages de certaines peuplades.

Les jeunes filles, surtout les jeunes écolières, avaient mis à la mode d’écrire en lettres brodées sur leur maillot leurs préférences et leurs goûts. Je me rappelle, parmi plusieurs autres, cette profession de foi : « Meringues. Salade de pommes de terre. Tennis. Grock. Les cloches du monastère. Mon maître d’allemand ».

Les chapeaux étaient déjà passés d’usage ; les deux sexes portaient, à la place, un casque de téléphoniste, sur lequel on pouvait, à volonté, dresser ou abaisser une courte antenne, correspondant à une lampe à galène, fixée en sautoir. Partant, plus d’études et plus d’écoles, les innombrables conférences qui se donnent jour et nuit dans le monde entier sur les sujets les plus variés, vous renseignaient en tout temps sur ce que vous aviez intérêt à savoir, avec la seule peine de répéter ce que vous soufflaient les ondes sonores.

Depuis plusieurs années, les dames jouissaient du droit de vote. Dès qu’elles avaient atteint l’âge de vingt ans, elles allaient retirer leur carte civique. Toutes n’étaient pas également pressées de faire cette démarche, et elles s’attardaient volontiers pendant plusieurs années dans leurs dix-huit printemps, avant de se jeter dans la tourmente électorale. Mais une fois qu’elles étaient en possession de leur ticket de citoyenne, elles exerçaient leurs droits avec zèle. Ferventes de politique, toutes sans exception s’étaient abonnées à la « Feuille des avis officiels », qui atteignit un tirage énorme. (Il est juste d’ajouter que l’on y donnait des feuilletons passionnants).

Une femme de génie, la célèbre Miss Margaret Smith, dont la statue orne presque toutes les communes du monde entier, fit, par son énergie persévérante, adopter dans tous les pays les principes constitutionnels qui nous régissent encore aujourd’hui. J’ai rencontré une ou deux fois cette noble dame. Des innombrables statues dont je viens de parler, celle qui lui ressemble le plus, du moins pour le haut du visage, s’élève dans le village de Kabiroulaq, vilayet de Diarbékir, en Asie-Mineure.

Ces principes primordiaux, auxquels d’autres se sont ajoutés depuis, sont, je vous le rappelle : d’abord, selon la recommandation de Mirabeau, on pèse les suffrages au lieu de les compter ; puis, ne sont éligibles aux conseils exécutifs que les citoyens irrémédiablement muets ; enfin, suppression des dépenses facturées « aux frais de la princesse ».

Trois ans auparavant, la S. d. N., excédée de ses vains efforts pour rouler le rocher de Sisyphe, avait remis ses pouvoirs à une société privée, la « Sécuritas », en chargeant celle-ci d’implanter la paix définitive dans le monde. En un jour, tous les États de la Terre avaient supprimé leur budget militaire, et ce même jour alloué une petite partie des sommes économisées de ce fait, soit 2 milliards et demi par an, à la Sécuritas.

Grâce à cet arrangement, en 1950, la guerre et les menaces de guerre étaient extirpées pour toujours de la surface de notre globe. Le seul territoire qui fût encore le théâtre d’hostilités, était le parc de l’Ariana, où depuis de longs mois une petite armée bolchevique assiégeait le palais Le Corbusier, afin de forcer les bureaux du secrétariat général à lui accorder des crédits illimités. Les délégués des Soviets, toujours plus nombreux, avaient amené, sous le couvert de la valise diplomatique, trente énormes mortiers de siège. Les populations, massées le long de la voie ferrée, assistaient terrifiées au passage de ces canons monstres. L’émotion générale était devenue si aiguë dans tout le pays, que le gouvernement s’était vu dans l’obligation de rassurer l’opinion publique. Il l’avait fait par le communiqué suivant : « Il n’est point parvenu officiellement à la connaissance du gouvernement démocratique central que des pièces d’artillerie aient été introduites sur son territoire. D’ailleurs, cette question-là ne doit pas se traiter sur la place publique. »

En réalité, l’immense palais n’était qu’étroitement bloqué. Mais la nombreuse garnison de fonctionnaires, empêchée de sortir, ne prenait pas la chose au tragique, étant abondamment pourvue en vivres et liquides et autres munitions, jusqu’à des partitions de jazz-band.

Le canton d’Arverhône, sur le territoire duquel se déroulait ce conflit, était dans ses petits souliers, car le secrétariat de la S. d. N. ne disposant que d’un budget un peu supérieur à 25 millions, tandis que la Sécuritas touchait une annuité cent fois plus élevée, il semblait indiqué que le premier cédât la place à la seconde ; mais la ville de Lausanne, sollicitée à maintes reprises d’attirer dans ses murs les hôtes qui avaient cessé de plaire, avait fait la sourde oreille.

Ce blocus, cependant, était pain bénit pour l’Institut universitaire des hautes études internationales, auquel il fournissait des sujets de thèse en droit international. Les minorités de tous pays, nonobstant les excitations des loups déguisés en bergers, s’étaient mises à apprendre la langue de la majorité, et la possession de deux langues les avantageait sensiblement dans la lutte pour la vie, selon le mot bien connu de l’empereur Charles-Quint : « L’homme qui sait quatre langues vaut quatre hommes. »

Aux effusions de Locarno, de Thoiry et de Lugano avaient succédé celles d’Auvernier (bondelles du lac) et de Saint-Jacut-de-la-Mer, en Bretagne (bigorneaux, palourdes et autres coquillages).

Le Conseil des Cinq ou Six siégeait maintenant pas bien loin du lac Léman, à Chavannes-des-Bois, attiré par le renom d’un restaurateur piémontais, dont les « agnolotti » savoureux eussent fait revivre des morts.

Un grand progrès avait été réalisé, en ce que les ministres, au lieu de converser en leurs diverses langues maternelles, avaient appris l’espéranto. Le cheveu était que l’espéranto prononcé par le ministre britannique demeurait lettre close pour ses collègues du continent, et vice-versa. On avait bien déniché, à grand peine, un interprète qualifié, qui rendait tant bien que mal l’espéranto insulaire en espéranto de terre ferme, mais l’inverse n’allait pas du tout et donnait lieu à des coq-à-l’âne impayables, qui faisaient la fortune des échos des grands journaux mondains.

Un entrepreneur de spectacles avisé avait installé un théâtre démontable à proximité de Chavannes-des-Bois, et il faisait des affaires d’or en engageant les troupes artistiques les plus célèbres de l’époque : Le Moulin Rougissant, Le Rat Vert, Le corps de ballet qui a rôti le balai, etc.

Entre temps, la Sécuritas faisait de bon ouvrage : ses nombreux agents, accompagnés de chiens policiers et munis de gigantesques aimants découvraient de l’artillerie cachée et enfouie jusque dans les cimetières ; dans un seul pays, qui se proclamait complètement désarmé, cette société de salut public trouva un si colossal amas de canons, de mitrailleuses et de munitions, que ce monceau de ferraille, fondue et transformée, permit de réaliser un projet caressé depuis longtemps par les ingénieurs, et d’équiper le premier chemin de fer diamétral, c’est-à-dire la première voie ferrée reliant en droite ligne deux localités situées exactement aux antipodes, en passant par le point central de notre planète. Ainsi que vous ne l’avez probablement pas oublié, le premier chemin de fer diamétral réunit la ville de Malaga en Espagne à celle d’Auckland en Nouvelle-Zélande.

La construction n’en offrit pas de difficultés particulières : point de viaducs, et surtout point de passages à niveau. Les déblais produits par les opérations de forage furent jetés dans l’océan, autour des Açores et reconstituèrent en partie l’ancien continent de l’Atlantide, où les glozéliens eurent la joie de faire des découvertes d’un indiscutable intérêt.

Les trains partis de Malaga atteignaient à la vitesse de cent kilomètres à l’heure, la ville d’Auckland en cinq jours et quelques heures. Aux changements de saisons, ils étaient littéralement pris d’assaut par les skieurs, qui allaient retrouver la neige dans l’un des hémisphère lorsqu’elle tondait dans l’autre. Les simples touristes étaient d’ailleurs fort nombreux pendant toute l’année ; il faut mentionner parmi eux les radicaux. Ce terme désignait jadis un parti politique, mais celui-ci avait fusionné depuis longtemps, d’une part avec les socialistes, de l’autre avec les agrariens. En 1950, les radicaux étaient des géologues qui se rendaient dans les profondeurs du globe pour y étudier les éruptions volcaniques « par la racine ».

Vous savez qu’à l’heure qu’il est ces chemins de fer diamétraux se sont multipliés à tel point qu’ils font ressembler notre planète à un fromage de Hollande perforé en tous sens par des cirons [espèce d’acarien].

Ah ! ce mot de cirons me fait penser que je ne dois pas oublier de vous parler des grandes fêtes de cette époque lointaine. En 1950, les matches, les sports passaient de mode ; les stades n’étaient plus guère fréquentés que par les garçons de courses congédiés et les bonnes sans place. Un commerçant, qui avait du flair lança les « courses de cirons », et ce devint une passion. Représentez-vous deux millions de spectateurs étagés sur les pentes du cirque de Gavarnie ou de Creux-de-Champ, ou encore du cirque de Loèche-les-Bains, armés de télescopes et hypnotisés par un plateau de bois de trois pieds de diamètre, placé au fond de la vallée et sur lequel avait lieu le steeple-chase de ces animalcules. Quelle inquiétude ! Quelle attente oppressée ! Et, le vainqueur ayant atteint le but, quelle explosion d’allégresse formidable ! Et les avions s’élançant dans les airs et traçant dans la nue, en caractère de vapeur, hauts d’un kilomètre, le résultat de la journée : « Gruyère bat Livarot » ; « Camembert l’emporte d’une longueur sur Emmenthal » ; « Défi du Gorgonzola au schabtziguer ».

Et puis, les soirs de ces solennités : les banquets… les discours… les feux d’artifice, pétards, têtes-de-chats… Ah ! ces réjouissances, inoubliables !… Mesdames, Messieurs, ces souvenirs… mon émotion m’empêche de continuer… « Le bon vieux temps !… ».

*

* *

André Langie, « Au bon vieux temps », in La Gazette de Lausanne, n° 17, 18 janvier 1929.