Tous les dimanches, dans les colonnes d’ArchéoSF, le fameux journaliste Jean Lecoq prend la plume dans la rubrique L’œil de Lecoq !

L’attirance que les mystères du pôle ont exercée de tout temps sur les esprits aventureux s’était un peu calmée pendant la guerre. Elle se manifeste aujourd’hui avec une force nouvelle. Le capitaine Amundsen, le premier homme qui atteignit le pôle Sud, se livre en ce moment à des explorations en vue d’atteindre également le pôle Nord ; le lieutenant Shackleton, dont on connaît les glorieuses expéditions, s’apprête à en tenter de nouvelles. Et voici qu’en Amérique, un physicien, M. Naulty, qui se double d’un aviateur hardi, annonce son intention d’aller, le mois prochain, survoler le pôle Nord avec un aéroplane, qu’il vient de faire construire et dont la vitesse est évaluée à 160 kilomètres à l’heure pour un vol continu de 50 heures.

Ce sera la première fois que l’avion sera employé dans les explorations polaires.

Jusqu’au derniers tiers du XIXe siècle, la plupart des expéditions dans les régions du pôle Nord n’avaient eu d’autre but que la recherche de passages, soit vers l’Amérique, soit vers l’Orient. Quant aux régions du pôle Sud, elles avaient été à peine explorées.

À partir de 1870 commencent les expéditions qui ont la conquête même du pôle pour objectif. Elles s’effectuent par les moyens classiques : un bateau, construit solidement pour supporter le choc des glaces, amène les explorateurs jusqu’à la banquise polaire ; de là, ils se lancent dans l’inconnu à bord de traîneux tirés par des chiens… « Le véritable conquérant du pôle, c’est le chien » disait un voyageur des régions arctiques. Et, de fait, sans le secours de ces chiens groënlandais, « bons à tirer, bons à manger », suivant l’expression du même voyageur, Nansen n’aurait jamais approché le pôle, Peary ne l’aurait pas atteint ; pas plus qu’Amundsen n’eût atteint le pôle Sud.

Pour aller au pôle Nord, il existe trois routes, qu’on peut qualifier, elles aussi, de classiques.

La première part de la terre François-Joseph, au nord-est du Spitzberg , c’est celles que suivirent Nansen et le duc des Abruzzes, les deux explorateurs qui, avant le commandant Peary, parvinrent le plus près du pôle.

La seconde part de l’ouest du Groënland et suit le détroit de Smith. C’est par cette voie que passa le lieutenant français Bellot dans sa campagne à la recherche de Franklin. C’est de là également que partit le commandant Peary pour aboutir, en 1909, au triomphe de son entreprise.

La troisième route, enfin, est celle du détroit de Behring. C’est celle qui tenta, il y a plus d’un demi-siècle, l’explorateur français Gustave Lambert, celle, également dans laquelle s’engagea, en 1879, l’expédition de la Jeannette, de tragique mémoire.

Ces trois routes sont celles par lesquelles l’activité humaine a toujours tenté, ou de contourner l’axe du globe pour passer soit en Occident soit en Orient, ou de pénétrer les mystères du pôle. De combien de cadavres n’ont-elles pas été jonchées !

Et cependant, en dépit des difficultés insurmontables, des terribles dangers de l’entreprise, les expéditions se succédaient sans relâche : Français, Anglais, Américains, Belges, Suédois, Norvégiens, se lançaient à l’envi dans l’effroyable aventure. Et les projets les plus périlleux, les plus chimériques se faisaient jour.

C’est ainsi qu’il y a eu un quart de siècle, alors que la navigation aérienne était encore dans l’enfance, alors qu’on ignorait tout de la direction des ballons, un homme conçut la folle idée d’atteindre le pôle Nord par la voie des airs.

*

* *

Cet homme — un Suédois — s’appelait Andrée. Le cruel mystère, qui n’a jamais cessé de peser sur le sort de son expédition, a assuré à son nom une douloureuse célébrité.

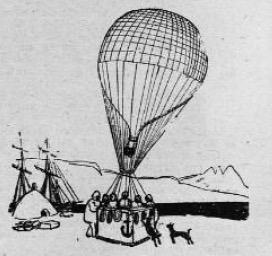

C’est le 11 juillet 1897 que l’aventureux explorateur partir de Norskoarma, au nord-ouest du Spitzberg. Son ballon, l’Aigle, cubait 5.000 mètres. Il était muni de trois guide-ropes, dont le rôle était d’en assurer l’équilibre à une faible hauteur, en traînant sur le sol ou sur l’eau. Sa voiture consistait en une misaine placée entre deux focs, ayant, en tout, 88 mètres carrés.

L’aéronaute pensait que le parcours en ballon durerait au moins quinze jours, sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Après avoir atterri le plus près possible du pôle, éloigné seulement de 1.200 kilomètres du point de départ, il espérait gagner un point au nord de la Sibérie et effectuer son retour en traîneau ou en canot, au milieu des régions presque toujours gelées de l’extrême nord de la Russie.

On sait que ces prévisions ne se réalisèrent pas. Andrée partit avec ses deux compagnons Steinberg et Fraenkel, et plus jamais on ne les revit.

Poussés par le vent du Sud, ils espéraient, en filant à raison de 44 kilomètres à l’heure, arriver en 25 heures au pôle. Anxieusement, on attendait de leurs nouvelles par les pigeons voyageurs qu’ils avaient emportés dans leur nacelle. Quatre jours se passèrent. Rien ne vint. Enfin, le cinquième jour, les matelots d’un navire suédois qui pêchait le phoque dans les eaux du Spitzberg virent un pigeon se poser sur les vergues. L’oiseau fut abattu, et l’on trouva sous ses ailes une dépêche d’Andrée, datée du 13 juillet, annonçant que le ballon faisait route, non pas vers le nord, vers l’est.

Ce fut la seule nouvelle authentique que le monde civilisé reçut des explorateurs. Dès lors, on n’entendit plus parler des trois voyageurs de l’air. On raconta force histoires sur leur fin tragique. Pareil au vaisseau-fantôme de la légende, on avait vu leur ballon partout à la fois, au-dessus des côtes de Sibérie, au-dessus de l’État d’Iowa, aux États-Unis, au cap Nord, au Groënland.

Tout cela n’était que racontars.

Des expéditions furent envoyées à la recherche des aéronautes. On explora le Spitzberg, la côté sibérienne, la terre de François-Joseph, le Groënland ; nulle part on ne découvrit la moindre trace de l’Aigle et des malheureux qui le montaient.

Quand on eut épuisé toutes les recherches et perdu toute espérance, on ouvrit le testament d’Andrée. C’était au mois de janvier 1901, c’est-à-dire trois ans et demi après le départ de l’explorateur pour l’inconnu. Et, tout de suite, on constata que le malheureux n’avait, en parant, aucune illusion sur le sort qui lui était réservé. On y lut, en effet, ceci :

« Le testament que j’écris aujourd’hui est probablement mon dernier écrit, par conséquent valable. J’écris le soir qui précède le jour de mon départ pour un voyage qui sera entouré de dangers que la science actuellement ne permet pas de mesurer. J’ai le pressentiment que ce terrible voyage signifie pour moi l’entrée dans la mort. »

Notons en passant qu’un savant français, M. Faye, avait prévu l’échec de cette tentative héroïque mais combien aventureuse. Lorsque, avant de partir pour le Spitzberg, Andrée était venu à Paris exposer les détails de son projet, le vénérable M. Faye avait essayé de le retenir.

— Ce n’est pas une expédition que vous tentez là, lui avait-il dit, c’est un suicide.

Et le savant, hélas ! ne s’était pas trompé.

*

* *

Dix ans plus tard, la science aéronautique ayant fait d’immenses progrès, un Américain pensa qu’où le ballon libre n’avait pas réussi, le dirigeable pourrait triompher.

Cet aventureux personnage était un journaliste du nom de Walter Wellman. Il fit construire en France un dirigeable aussi perfectionné qu’il était possible dans l’état de la science à cette époque, et le fit transporter au havre de la Virgo, dans cette même île des Danois, située sur la côté occidentale du Spitzberg, d’où partit le ballon d’Andrée.

Le dirigeable de Wellman devait emporter un bateau pour le cas où se produirait une chute en mer ; il devait emporter également quatre traîneaux automobiles pour gagner le pôle sur la glace s’il était nécessaire. Son guide-rope, de 350 mètres de longueur, ne pesait pas moins de 300 kilos. Le ballon, avec sa nacelle, son moteur, son gréement et ses divers accessoires, atteignait le poids de 2.800 kilos. Il avait 50 mètres de long sur 16 mètres de diamètre et cubait 6.300 mètres. Il était construit pour pouvoir rester quinze jours en l’air.

Par malheur, ce puissant engin ne put donner la mesure de ses forces. Trois étés de suite, Wellman tenta l’aventure du départ. Chaque fois, de graves avaries se produisirent qui empêchèrent la réalisation de l’entreprise. Tant et si bien que l’aéronaute, découragé, abandonna la conquête du pôle par la voie des airs.

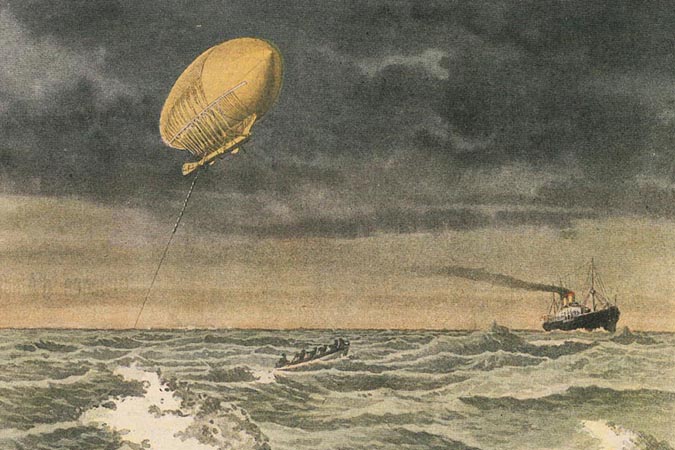

L’année suivante, il tentait, à bord de son dirigeable America, la traversée de l’Atlantique, et entraîné à la dérive par une forte brise, il échouait à 950 kilomètres de son point de départ.

La chance, décidément, ne le favorisait pas.

Mais ses initiatives avaient eu du moins pour effet de signaler la route du pôle aux pionniers de la science aéronautique. Sait-on que peu d’années avant la guerre, le comte Zeppelin avait formé le projet de gagner le pôle avec deux monstrueux dirigeables rigides de son invention.

Il fit alors à Hambourg une conférence retentissante dans laquelle il exposa ses projets.

Les promoteurs — et à leur tête le prince Henri de Prusse et le comte Zeppelin — devaient partir au Spitzberg avec les deux ballons, et établir leur quartier général dans la baie de la Croix.

Les promoteurs — et à leur tête le prince Henri de Prusse et le comte Zeppelin — devaient partir au Spitzberg avec les deux ballons, et établir leur quartier général dans la baie de la Croix.

Avec une vitesse de 20 milles à l’heure, disait l’inventeur, il sera possible de faire 2.000 milles en une semaine. En déduisant les intervalles d’atterrissement sur la glace, il restera quatre jour entiers disponibles pour la navigation aérienne. Ces quatre journées devaient suffire aux aéronautes pour faire le tour du pôle, prendre des photographies et revenir au Spitzberg.

Un des dirigeables devait y demeurer en réserve et rester en contact permanent avec l’autre au moyen de la télégraphie sans fil. Celui-ci enregistrerait les courants, les mouvements des glaces polaires, effectuerait les sondages de profondeur, sur la côte nord-est du Groënland et dans la direction du pôle. L’expédition se proposait de rechercher si vraiment, comme on le suppose, le Spitzberg est relié au Groënland par une chaîne terrestre.

On devait encore étudier les moyens d’atterrir sur la glace à l’aide d’ancres appropriées et d’un ballon captif.

Bref, le programme du comte Zeppelin était vaste, comme il convenait alors à toute entreprise allemande.

Les progrès accomplis dans l’aérostation à cette époque permettaient d’augurer le succès. Du moins, l’ont pouvait tenter sans grands risques ce qui était une pure folie à l’époque d’Andrée et une entreprise difficilement réalisable à l’époque de Wellman.

Mais la guerre éclata. Les dirigeables du comte Zeppelin prirent une autre route. Au lieu de servir la science, ils servirent la barbarie. Et la gloire de leur inventeur n’y gagna rien.

Aujourd’hui, c’est l’avion qui va s’élancer vers le pôle. La tentative annoncée réussira-t-elle ? L’état des progrès en aviation permet de l’espérer. Au surplus, ce n’est point une conquête nouvelle qu’accomplirait l’aéroplane de M. Naulty, et nous n’apprendrions rien de plus que ce que nous savons du Pôle Nord par Peary, du Pôle Sud par Amundsen. Mais ce serait pour le moins une belle performance.

Et, ne fût-ce que pour cela, il faudrait y applaudir.

*

* *

Jean Lecoq — Le Petit Journal illustré, 28 août 1921

Illustration : Abandon de l’America de Wellman, Le Petit Journal illustré, 30 octobre 1910